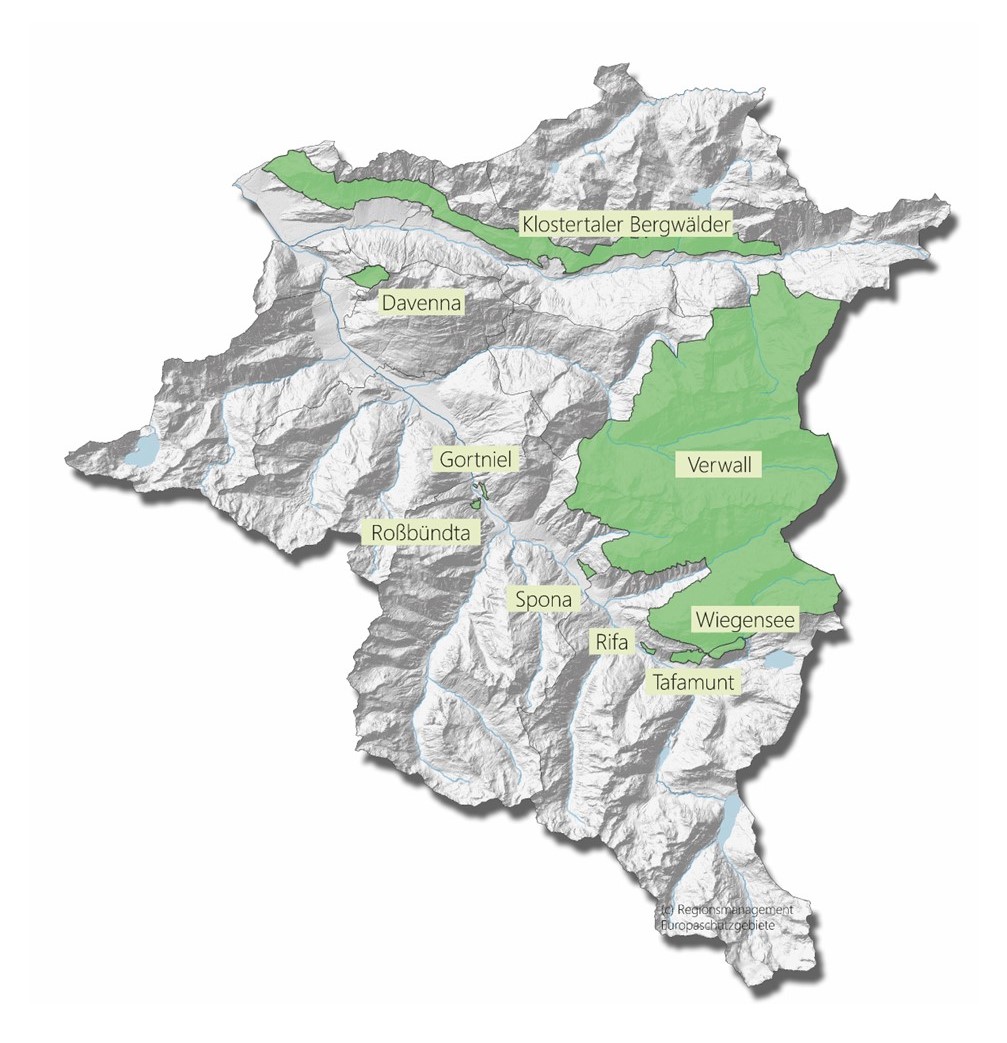

Der Gebirgslebensraum Verwall ist Inhalt der naturkundlichen Ausstellung in Partenen© Naturschutzverein Verwall-Klostertaler Bergwälder

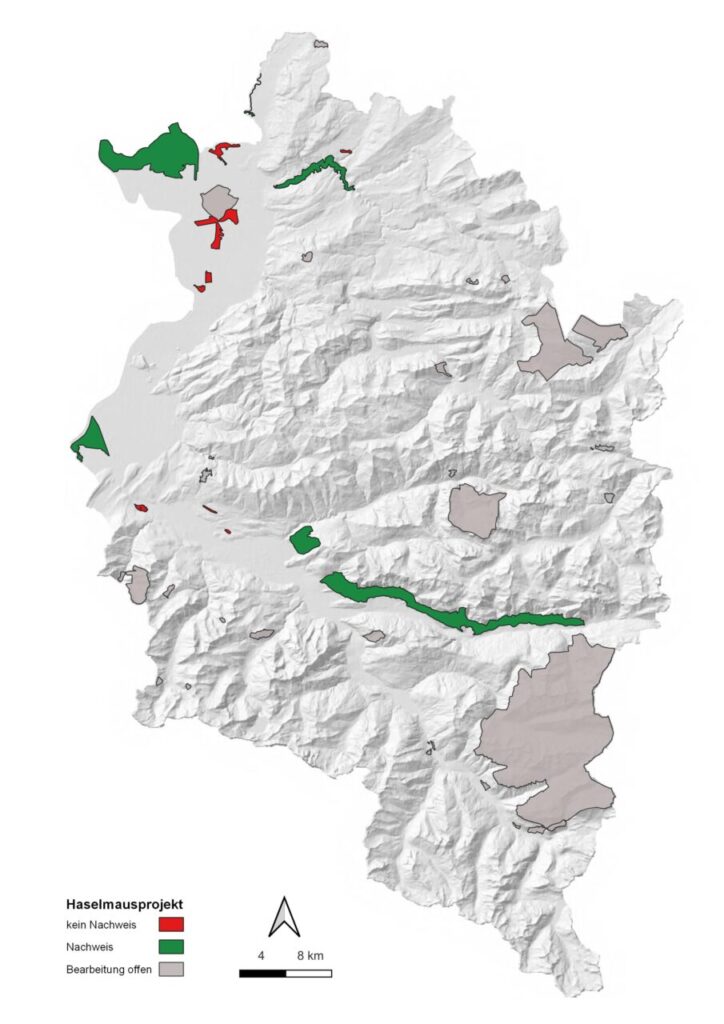

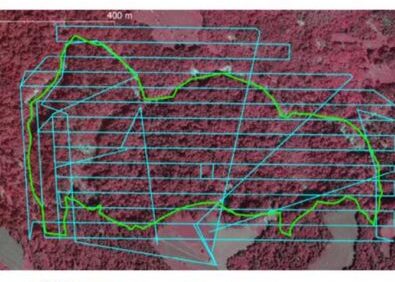

Was ist Natura 2000? Welche Tier- und Pflanzenarten leben in Wald, Moor und Gebirge? Und was sind die Besonderheiten des Verwall? Im „Naturraum.Verwall“ erhalten Besuchende ab Ende Juni 2025 spannende Einblicke in die vielfältige Lebewelt der gleichnamigen Gebirgsgruppe und die Europaschutzgebiete im Montafon. Ein Projekt des Naturschutzvereins Verwall-Klostertaler Bergwälder mit der Gemeinde Gaschurn.

Ab 27.06. täglich von 07:00-22:00

Eintritt frei!

Adresse:

Dorfplatz Partenen

6794 Partenen im Montafon

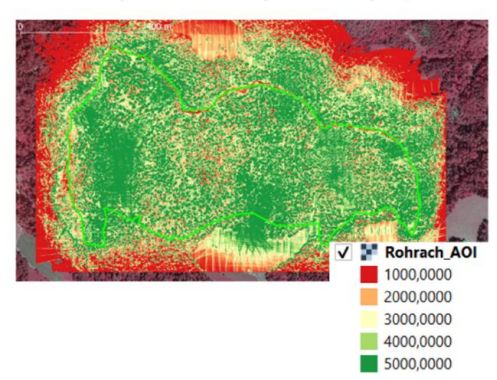

Einblick in den Naturraum.Verwall © Naturschutzverein Verwall-KBW

Modellprojektion Naturraum.Verwall © Naturschutzverein Verwall-KBW

Eröffnungs-Programm 2025

Es erwartet dich ein spannendes Eröffnungsprogramm mit Führungen durch die Ausstellung, Kinder- und Ferienprogramm sowie Exkursionen in die Europaschutzgebiete Wiegensee & Verwall. Wer sich aktiv für die heimische Naturvielfalt einsetzen möchte, kann außerdem bei den freiwilligen Arbeitseinsätzen (Vielfaltertage) mitwirken!

Alle Aktivitäten sind kostenlos (Ausnahme: BergePlus Exkursionen)

Für Exkursionen, Führungen und Kinderaktivitäten bitten wir um Anmeldungen bis zum Vortag unter verwall.office@natura2000.or.at oder 0664 1995495 (Stefanie Peiker)

Die BergePlus-Exkursionen von Montafon Tourismus können hier gebucht werden.

Kinderprogramm

Komm mit Sperlingskauz KAUZI und Schneehuhn FRIEDA auf Erkundungstour durch den Naturraum.Verwall und löse die 10 Aufgaben in einer spannenden Rätselrallye!

ca. 3 stündiges Kinderprogramm mit Rätselrallye und anderen spannenden Aktivitäten.

Mit den Naturfüherinnen Stefanie Peiker, Monika Dönz-Breuß und Sarah Bachmann

Anmeldung: bis zum Vortag um 18:00 unter verwall.office@natura2000.or.at oder 0664 1995495

Rätselrallye durch den Naturraum.Verwall © Naturschutzverein Verwall-KBW

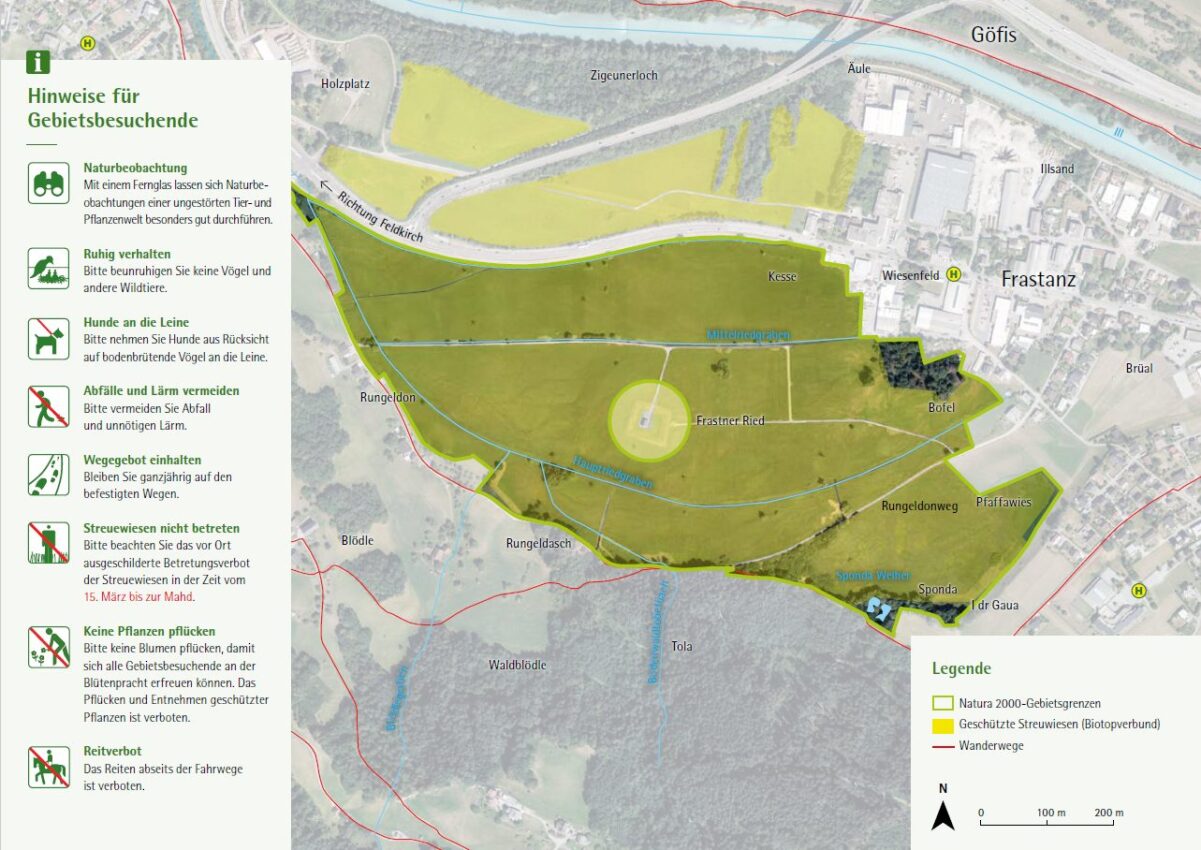

Exkursionen zum Wiegensee

28.06 und 05.07.

Treffpunkt: Talstation Tafamuntbahn in Partenen

Route: Mittelstation Tafamuntbahn – Wiegensee – Mittelstation Tafamuntbahn

Höhenmeter: 400 Höhenmeter im Auf- und Abstieg

Dauer: ca. 5 Stunden

Mitzubringen: festes Schuhwerk und Wetterschutz, Getränke und Jause nach eigenem Bedarf und falls vorhanden Fernglas und Lupe.

Kosten: Ticket für die Bergbahnen Tafamunt

Exkursionsleitung: Naturführerinnen Stefanie Peiker und Monika Dönz-Breuß

Anmeldung: bis zum Vortag um 18:00

ab 03.07. jeden Donnerstag

(BergePlus von Montafon Tourismus)

Treffpunkt: Talstation Tafamuntbahn in Partenen

Route: Bergstation Tafamuntbahn – Wiegensee – Verbellaalpe – Zeinisjoch – mit dem Bus über die Silvretta Hochalpenstraße retour nach Partenen

Höhenmeter: 550 Höhenmeter im Aufstieg, 250 im Abstieg

Dauer: ca. 7 Stunden

Mitzubringen: festes Schuhwerk und Wetterschutz, Getränke und Jause nach eigenem Bedarf (Einkehr bei der Alpe Verbella möglich) und falls vorhanden Fernglas und Lupe.

Exkursionsleitung: Naturführerinnen Stefanie Peiker und Monika Dönz-Breuß

Kosten: regulär 30 EUR zzgl. Bergbahnticket

Anmeldung: BergePlus

Kontakt

Mag. Christian Kuehs

Geschäftsführer Naturschutzverein Verwall-Klostertaler Bergwälder

Montafonerstr. 21, 6780 Schruns

+ 43 664 / 1982 543

verwall@natura2000.or.at

Mit Unterstützung von Land und Europäischer Union