Bartgeier © dienATurknipser.at

Bartgeiermonitoring © RM Europaschutzgebiete

Alterstbestimmung Bartgeier © NP Hohe Tauern

Zwischen 11 und 18. Oktober finden die internationalen Bartgeier-Zähltage statt, an denen sich zahlreiche Beobachterinnen und Beobachter im gesamten Alpenraum beteiligen. Gemeinsam mit dem Nationalpark Hohe Tauern, der schon seit vielen Jahren für die Wiederansiedlung und das Monitoring von Bartgeiern in Österreich aktiv ist, wird dieser Zähltag auch in Österreich möglichst breit aufgestellt. Wie in den letzten Jahren ist auch für Vorarlberg eine koordinierte Zählung geplant.

Wie steht es um den Bartgeier im Alpenraum?

Mit der ersten Auswilderung eines Bartgeiers im Nationalpark Hohen Tauern im Jahr 1986 wurde der Startpunkt für die Wiedereinbürgerung des Bartgeiers in den Alpen gesetzt. Mittlerweile leben geschätzt rund 300-400 Bartgeier im Alpenraum mit zuletzt rund 50 in freier Wildbahn geschlüpfter Junggeier in der Brutsaison 2022 (Quelle: International Bearded Vulture Monitoring).

In Vorarlberg konnte bislang keine erfolgreiche Brut des Bartgeiers nachgewiesen werden. Dennoch sind Sichtungen durchziehender Bartgeier keine Seltenheit und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch in Vorarlberg die ersten Brutversuche erfolgen. Bis dahin gibt es aber viel zu tun. Im Vordergrund steht dabei das Monitoring des Bartgeiers im gesamten Alpenraum.

Wie kann ich mich an der Bartgeierzählung beteiligen?

- Gelegenheitsmelder*innen

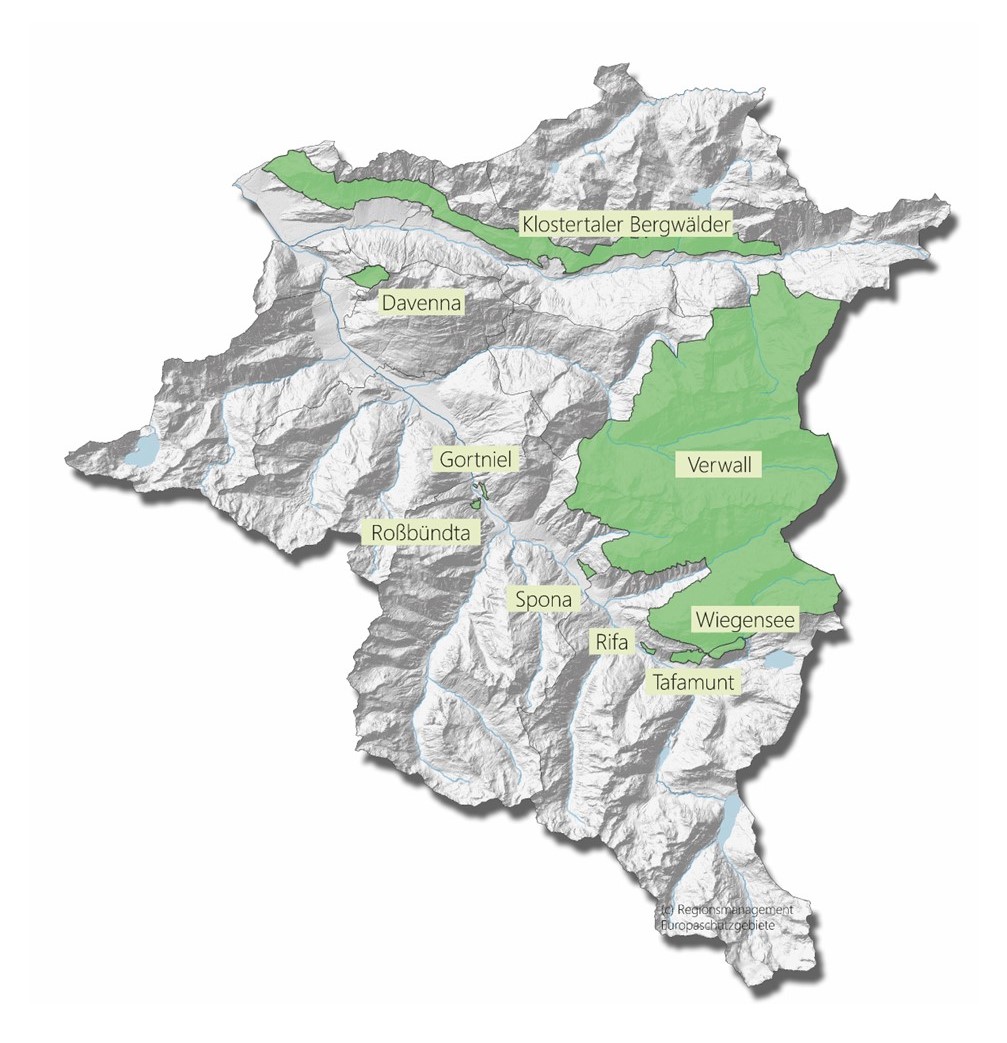

Zwischen 11. und 18. Oktober sind alle Interessierten aufgerufen, eine Bergtour zu unternehmen und dabei aktiv nach Bartgeiern Ausschau zu halten. Besonders gute Chancen für Sichtungen bestehen etwa im hinteren Bregenzerwald, Lechquellengebirge, Montafon/Silvretta und Rätikon. Hierzu sind folgende Angaben wichtig:

Ort der Sichtung (Seehöhe, Ortsbezeichnung oder Koordinaten)

Zeitpunkt der Sichtung (Datum und Uhrzeit)

Anzahl beobachteter Individuen und Angaben zur Gefierderfärbung (siehe Bestimmungshilfe)

Fotonachweis (wenn möglich)

Sämtliche Sichtungen der Zählung sowie ganzjährige Zufallssichtungen können ab sofort an die neue Koordinationsstelle für Westösterreich (angesiedelt beim Naturpark Ötztal) per mail (bartgeier@tirol.gv.at) oder über das Online-Formular gemeldet werden.

- Bartgeierbeobachter*innen

Am Schwerpunkt-Zähltag am 11. Oktober wird von einem festgelegten Zählpunkt mit guter Fernsicht (Berggipfel, Bergstation einer Bergbahn u.a.) zwischen 09:00 und 15:00 Uhr, mindestens jedoch von 10:00 – 14:00 Uhr gezählt. Wer sich zutraut, Bartgeier sicher im Flug zu bestimmen, kann sich als Bartgeierbeobachter*in anmelden. Für einen koordinierten Ablauf des Schwerpunkt-Zähltags in Vorarlberg bitten wir um Kontaktaufnahme mit dem Regionsmanagement Europaschutzgebiete bis spätestens 10.10.

Kontakt: Christian Kuehs, E-Mail: christian.kuehs@naturvielfalt.at, Telefon: 0664 19 82 543

Weitere Infos sowie Bestimmungshilfen:

Greifvogel-Newsletter des Nationalparks Hohe Tauern

Bestimmungshilfe Altersansprache Bartgeier

Mit Unterstützung von Land und Europäischer Union